2025.09.11

変わらない心地よさと空間美

左官職人

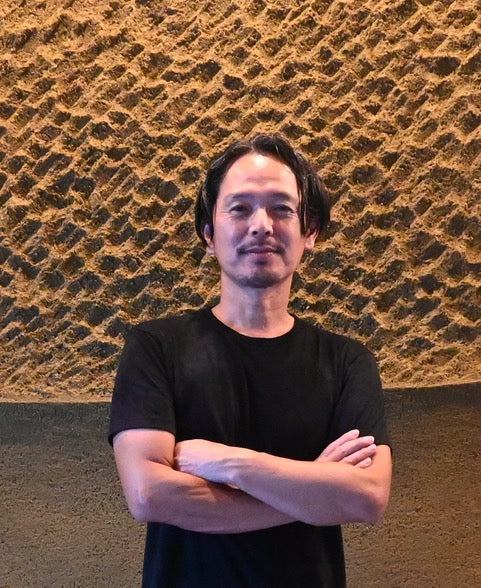

久住有生

左官職人

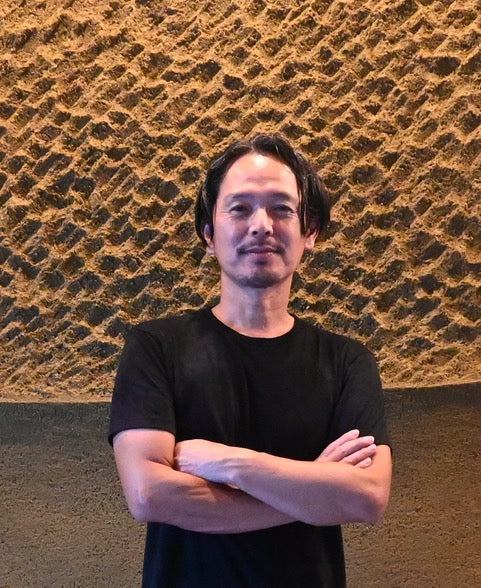

久住有生

「久住有生氏|現代建築に命を吹き込む左官職人」

―左官家の家に育ち、3歳より鏝(こて)を握る。ガウディ建築に衝撃を受け職人の道へ。

―23歳で独立し「久住有生左官」を設立。伝統建築から商業施設まで幅広く手がける。

―伝統技術に独自の感性を融合し、国内外で高評価。2023年G7広島サミット会場の施工も担当。

―左官という仕事をする上でのこだわりを教えてほしいです。

一番は素材ですね。依頼があった場所、その土地で生まれた素材をできる限り使いたいと考えています。

DNAというと可笑しいかもしれないけど、その土地で育った人がその土地の素材に囲まれて気持ち悪いと感じる人っていないと思うんです。なんか馴染むなとか落ち着くなって感じると思うんですよね。だから素材選定の定義として、できる限りその土地の物を使用したいなと思っています。そして、それはその土地から生まれたものだからその土地に還っていくんです。「借りて返す」このサイクルも美しいじゃないですか。

―素晴らしいですね。その他にも気にされていることはありますか?

はい。お客さまがどんな風に暮らしているのか、その空間でどう過ごしたいのかを想像することです。

想像すると壁の表情や質感が決まります。暮らしに寄り添う壁を作ることが僕の喜びです。過去に伝統的な土壁の温かみを残しながら、現代の生活に合う丈夫な壁を求められたこともありました。そういう時は伝統を尊重しつつ、新しい技術を取り入れるんです。正直難しいのですが、とてもやりがいのある仕事ですね。

―仕上げる上で特に大切にしている感覚はどんなものですか?

やっぱり“コテの感覚”ですね。若い時からひたすら訓練してきたので、もう考えるまでもなく自然に体が動きます。現場で電気が消えても、触った感覚だけである程度綺麗に塗れるんです。壁の当たり方、コテの返し方――その微妙な違いを、目だけでなく指先やコテを通じて感じ取ります。茶室の仕事なんかは本当にコンマ何ミリ単位の世界です。

―指先よりも道具の感覚が勝ることもあるのですね。

普通は手の方が敏感と思われるでしょうけど、僕らは逆で、コテを持つと断然敏感になります。水の加減や壁の反発も全部分かる。コテは五感に次ぐ第六感ですね。右手と左手の感覚も違いますし、握力や筋肉も右手の方が強い。でもコテを使えば、繊細なレリーフまで作れる。それが面白いんです。専用の道具も千を超えていて、現場や素材に合わせて使い分けます。道具は手の延長であり、感覚を研ぎ澄ますためのものなんです。

そして、それを養うのは圧倒的な経験と修練、素材との会話です。

―現場ごとに仕上がる壁はすべて異なったものになりますか?

そうですね。左官の壁は、そこで暮らす人や場所の空気感まで映し出すもの。現場ごとに素材も環境も違っていて、その都度調合を変えて、素材が呼吸するように仕上げます。だから一期一会なんです。

―とても芸術的ですね。その調合はどのように決めるのですか?

手触り、色味、乾き具合、すべて肌で感じながら調整します。本当にこればかりは経験と感覚が頼りですね。

―久住さんが手掛けられたものは過去のものすべて記憶されているのですか?

そうですね。20年前、30年前に塗った壁でも覚えています。特にほんの数センチでも納得できなかった部分があると、一から作り直したりしてますからね。“まあ、いいか”と思ったら、その瞬間、力はなくなりますし、魂はないですからね。私が10分くらい現場の壁の前で眺めていると「また壊すんですか」って作業仲間に聞かれます。

―阪神淡路大震災の時には、多くの家を直されたそうですね。

はい。淡路島だけでも100軒以上手がけました。とにかく一刻も早く安心してほしい、その気持ちが大きかったです。でも直すだけではなく、どうしたらもっと強く、長持ちする壁になるかを考え続けました。昔から“長持ちする壁”の知識は十分にありましたが、大地震ではそういう壁も無惨に壊れてしまったんです。あの時、“良い”と思っていたものと“悪い”とされてきたものの差は紙一重なんだと気づいたんです。

―そこから新しい挑戦も?

はい。例えば分厚く塗った壁をまだ乾かないうちに削って形を整えるというやり方を考えました。普通の左官屋はやりませんし、危険もある。でも僕たちは左官を物理や科学の技術として理解しています。だから、経験と勉強で自分たちの感覚を研ぎ澄まし、どうやったら安全かつ長持ちする壁になるかを研究しました。父から教わったことやいろんな作家さんとの対話、文化財の修理現場などで、長持ちする壁の秘密を独自に実践の中で研究しました。失敗も多かったけど、従来“ダメ”と言われた方法が逆に強かったりもする。だからこそ“常識を疑うこと”が大事なんです。

―最後に、左官という仕事をどのように未来へつないでいきたいですか。

父が言っていた“左官は死んでも残る”という言葉がずっと心にあります。海外で歴史ある建築を見て、技術と芸術が融合した壁に感銘を受けました。流行ではなく普遍的な美しさを追求し、自然素材の持つ色や質感を活かしたい。時間が経つほどに味わいが増し、暮らしに寄り添う壁を作り続けたいですね。

編集後記

久住有生(くすみ・なおき)

壁に生命を吹き込む左官職人/左官株式会社 代表取締役社長。1972年、兵庫県淡路島生まれ。祖父の代から続く左官の家に育ち、幼少期より鏝(こて)を手にして技を学ぶ。

高校時代にスペインでアントニ・ガウディの建築に触れた経験を契機に左官の道を志し、各地の親方のもとで修行を重ねた後、1995年に独立して「久住有生左官」を立ち上げ、その後法人化し左官株式会社を率いる。伝統的な左官技術を基盤にしつつ、素材の呼吸や光・風を取り入れる独自の表現で、重要文化財の修復から商業施設、個人邸、国際的なプロジェクトまで幅広く手がける。

作品とインスタレーションは国内外で高く評価され、2016年には国連日本加盟60周年記念のインスタレーションをニューヨーク国連本部で制作するなど、公的な場でも注目を集めている。近年は淡路での土のミュージアム内装やG7広島サミット関連の施工にも携わり、伝統と革新を行き来しながら、現代に寄り添い未来を拓く左官文化の継承と再創造に取り組んでいる。